日本社会では、急速な少子高齢化と人口減少が進行しており、これに伴い就労環境も大きく変化しています。特に、長年の雇用慣行のもとで働いてきたシニア層と、デジタル技術の普及の中で育った若年層とでは、仕事に対する価値観やキャリア観、望む働き方に明確な違いがあります。

本記事では、それぞれの世代が抱く就職観の変遷を時代背景とともに掘り下げ、世代間の共通点と相違点を整理します。また、外部要因としての経済動向や技術革新、制度改革が与える影響にも注目し、企業および個人が今後の働き方をどう捉え、適応していくべきかについて多角的に考察します。

終身雇用から柔軟な働き方へ進化するシニア層の意識

かつての日本では、終身雇用制度が労働市場の中心にありました。シニア世代の多くは、長期的な雇用と年功序列による昇進を当然とし、同一企業での勤続を美徳とする文化の中でキャリアを積んできました。しかし、経済のグローバル化や少子高齢化、企業競争の激化によって、こうした雇用慣行の維持が難しくなっています。

近年では成果主義や柔軟な働き方への転換が進み、シニア層もこの変化に適応しつつあります。企業側では年功序列に依存しない評価制度や、スキルや貢献度を重視した再雇用制度を導入する動きが広がっています。定年後も働き続けたいと考えるシニアが増えており、その背景には経済的な理由だけでなく、健康維持や社会とのつながり、自己実現の意識が強く関わっています。

さらに、近年では再雇用やパートタイム、フリーランス、地域活動への参加など、多様な働き方が選ばれるようになっています。中には新たな事業を立ち上げ、「第二のキャリア」に挑戦する人も増加しており、シニア層の就職観は確実に進化しています。

若年層が求めるのは柔軟性と自己成長の両立

若年層にとって、終身雇用や年功序列は必ずしも理想的な働き方ではありません。むしろ、個人のライフスタイルや価値観に合った柔軟な働き方を求める傾向が強まっています。彼らは転職や副業、起業といった選択肢を通じて、自分の可能性を広げることに積極的です。

また、ワークライフバランスを重視する意識が強く、自分の時間や家族との関係を大切にしながら働きたいというニーズが見られます。テレワークやフレックスタイムなど、柔軟な労働制度に適応しやすいのも特徴です。企業を選ぶ際には、給与や福利厚生だけでなく、社会貢献への取り組みや職場文化との相性も重視する傾向があります。

このように、若年層は柔軟性と成長機会の両立を重視し、自律的なキャリア形成を志向しています。

就職観の違いを生む社会的背景とは

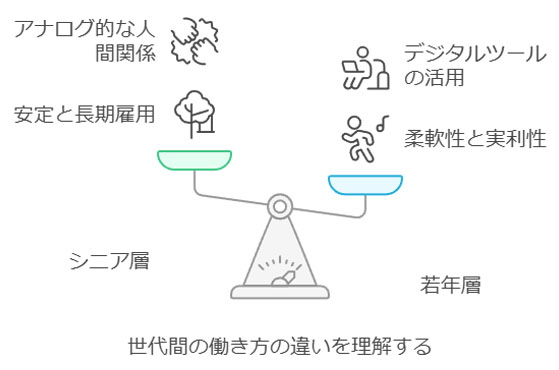

シニアと若者の就職観の違いは、それぞれが社会に出た時代背景と深く結びついています。高度経済成長期やバブル経済の恩恵を受けたシニア層は、安定と長期雇用を当然視する文化の中でキャリアを築いてきました。一方、若年層はバブル崩壊後の就職氷河期や経済の長期低迷、コロナ禍などを経験し、不安定な社会情勢の中で柔軟で実利的な働き方を模索するようになりました。

デジタル技術への慣れ親しみ方にも差があり、若者はリモートワークやオンラインツールの活用に抵抗が少ない一方、シニア層はアナログ的な人間関係や直接的なコミュニケーションを重視する傾向があります。

共通の価値観と世代間の接点

一見対照的に見えるシニアと若年層の就職観ですが、実は共通する価値観も多く存在します。たとえば、「自分の仕事に意味を見出したい」「社会とのつながりを感じたい」という欲求は、世代を問わず重要です。

また、良好な人間関係や働きやすい職場環境を求める点も共通しており、世代間での相互理解と対話を深めることで、より良い労働環境の構築が可能になります。企業にとっては、シニアと若者の強みを組み合わせた職場づくりが大きな成長機会につながります。

外部環境の変化がもたらす影響

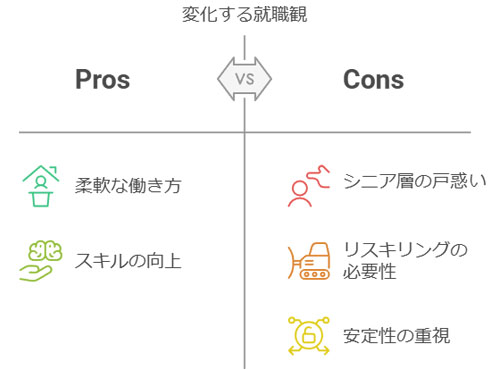

経済状況や技術革新、労働法制の変化など、外部環境の変動は就職観に大きな影響を与えます。景気後退期には安定性が重視され、好景気時には挑戦的なキャリア選択が増加する傾向があります。さらに、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が普及し、働く場所や時間への価値観が大きく変化しました。

この変化は、若年層にとっては柔軟性を享受できる一方で、対面での関係を重視してきたシニア層にとっては戸惑いを生むこともあります。また、テクノロジーの進化により、AIや自動化が進む中、シニア層にはリスキリングが、若年層には将来性のあるスキルの習得が求められています。

今後の働き方に向けて企業と個人が取るべき行動

企業は、世代間の特性に応じた柔軟な雇用制度と評価基準を整備することが重要です。シニア層の経験を活かすポジション設計や、若年層の成長意欲を支えるキャリアパスの提供、そして両者の交流を促すメンター制度など、世代を越えた連携の仕組みが鍵となります。

一方、個人に求められるのは変化に対応する力です。キャリアの途中でも学び直しを重ね、自らのスキルを磨き続ける姿勢が、どの世代にとっても不可欠です。人生100年時代において、柔軟で自律的なキャリア形成は、すべての人に共通する課題となっています。

まとめ:世代を越えて共に働く未来へ

シニア層と若年層の就職観は、それぞれの社会的背景や経験に根ざしていますが、共通する目的意識や協力の可能性も多く存在します。企業はこの多様性を受け入れ、柔軟な働き方と世代間の橋渡しを進めることが、持続可能な人材活用の鍵となります。

今後も、社会全体で年齢や立場に関わらず働きやすい環境を整備し、個々が成長できる機会を提供することが、より良い未来の働き方につながっていくでしょう。